A palavra liberdade nasceu como chama de revoluções. Foi bandeira da independência americana, ecoou na queda da Bastilha, atravessou séculos como promessa de direitos, igualdade e dignidade. Sempre foi mais do que um conceito: era a respiração de povos inteiros que ousaram desafiar impérios e reis. Mas, quando usada apenas como retórica política, a liberdade corre o risco de se esvaziar, de virar slogan de campanha. Nesse momento, deixa de proteger corpos reais, migrantes, mulheres, negros, trabalhadores, minorias, e passa a ser moeda de manipulação. O que este ensaio busca é refletir justamente sobre esse ponto: como um país que ajudou a fundar a ideia moderna de liberdade pode também transformá-la em instrumento de exclusão.

A Revolução Americana não foi apenas a independência de uma colônia; foi um marco fundador para a ideia moderna de liberdade política. Ali se forjou a noção de que um povo poderia limitar o poder absoluto e instituir um governo baseado no consentimento dos governados. A Constituição de 1787, seguida pela Declaração de Direitos (Bill of Rights, de 1791), tornou-se referência para todo o mundo democrático: a Primeira Emenda assegurou a liberdade de expressão, de imprensa e de culto. A Quarta protegeu os cidadãos contra buscas e apreensões arbitrárias. A Quinta consagrou o devido processo legal. A Décima Quarta, depois da Guerra Civil, garantiu igualdade perante a lei e cidadania a todos os nascidos em solo americano. A Décima Quinta e a Décima Nona expandiram o voto, primeiro aos homens negros, depois às mulheres. Juntas, essas emendas desenharam um horizonte que inspirou movimentos globais pela liberdade, ecoando na Revolução Francesa e no próprio desenvolvimento da noção de “direitos do homem” como patrimônio universal da humanidade.

No entanto, é justamente nesse país, herdeiro de uma tradição que erigiu a liberdade como fundamento, que se viveu, nos últimos anos, um paradoxo perturbador. Donald Trump é neto de imigrantes alemães e filho de uma mãe escocesa, ou seja, sua origem está enraizada na mesma matriz anglo-saxã que ajudou a moldar o mundo ocidental. Mas há um detalhe histórico que não pode ser ignorado, foi a Alemanha, há menos de um século, que instituiu um dos regimes mais violentos de segregação, expulsão e extermínio, perseguindo judeus, negros, ciganos, refugiados e todas as etnias que não se enquadravam em sua fantasia de pureza racial. Hoje, ao erguer um discurso que demoniza imigrantes, hostiliza minorias e tenta hierarquizar vidas, Trump revive a sombra dessa mesma lógica, projetando-a agora a partir da maior potência mundial. O paradoxo é brutal, um descendente de imigrantes, herdeiro de um país fundado sobre a promessa da liberdade, converter-se em símbolo de perseguição e exclusão. É como se a genealogia da liberdade tivesse sido corrompida em sua própria raiz, transformando um legado de emancipação em instrumento de opressão.

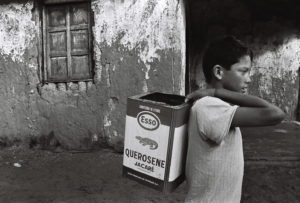

Começo pela fronteira, porque ali a dignidade humana é testada no limite. Em 2018, a diretriz de “tolerância zero” do Departamento de Justiça determinou a persecução criminal de todos os adultos que cruzassem a fronteira sem autorização, mesmo pais com crianças pequenas. O efeito sabido foi a separação em massa de famílias, sem que o governo tivesse sistemas integrados para rastrear e reunificar pais e filhos. Relatórios do próprio governo apontaram a falha: crianças mantidas por longos períodos em instalações improvisadas, superlotação, dificuldades de acesso a cuidados médicos e violações de padrões básicos de detenção. O memorando foi depois revogado, mas o dano, psicológico, jurídico e simbólico, já estava feito. Ao olhar para isso, eu não vejo “rigor”; vejo um Estado esquecido de que o migrante também é um alguém.

Outro marco foi a política de restrição de entrada a nacionais de países majoritariamente muçulmanos, o “travel ban”. O Supremo Tribunal, em 2018, manteve a medida, sinalizando quão elásticas podem ser as margens do poder presidencial em matéria migratória. Para mim, a jurisprudência importa, mas mais importante é o recado social que ecoa nas bordas, quando o Estado escolhe quem “pertence” com base em listas nacionais que coincidem com identidades religiosas e étnicas, ele autoriza que a desconfiança se torne norma.

Dentro das fronteiras, escolhas administrativas também empurraram a balança na direção errada. Logo em 2017, o governo revogou a diretriz que estava reduzindo o uso de prisões privadas no sistema federal, reabrindo espaço para um modelo que estudos e fiscalizações já associavam a piores resultados de segurança e condições de custódia. Em 2018, um novo memorando do Departamento de Justiça restringiu o uso de “consent decrees”, um instrumento central para forçar reformas em departamentos de polícia com padrões de abusos. Quando o Estado desarma suas próprias ferramentas de correção, ele transmite aos vulneráveis que a porta da reparação está mais distante.

No plano simbólico, que em política é também estruturante, houve a hesitação em condenar claramente supremacistas brancos após Charlottesville. Eu li e reli aquelas transcrições. A ambiguidade não foi neutra, ela ofereceu abrigo discursivo a quem se organiza para hierarquizar vidas. Palavras de líderes constroem permissões sociais; e, quando relativizam o ódio, a praça pública se torna menos segura para quem já era alvo.

Por fim, o dia 6 de janeiro de 2021. A invasão do Capitólio foi a imagem crua do que acontece quando a verdade eleitoral é corroída e a retórica de fraude se converte em ação violenta. Os relatórios do Congresso documentam como a mentira foi sistematicamente insuflada de cima para baixo. Democracia não é só arranjo institucional; é também cultura de derrota, a capacidade de perder sem quebrar as regras. Naquele dia, essa cultura falhou.

Hoje, no que chamo de governo Trump 2, com o intervalo do governo Biden, sinto que o mundo está assistindo a um acerto de contas. Mais do que uma simples continuação de sua primeira gestão, essa nova fase parece se desenhar como uma vingança, uma revanche pessoal e política contra todos que, de alguma forma, não se alinharam à sua vontade , sejam nações, partidos ou indivíduos.

Observo que é essa a lente que nos permite entender a escalada de suas ações, que transcendem a política externa tradicional e mergulham fundo na esfera da intimidação. Não é sobre diplomacia, mas sobre punição. As tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros, por exemplo, não se justificam por razões comerciais ou econômicas. Elas são a manifestação de um descontentamento pessoal, uma reação direta à suposta “perseguição judicial” que ele e seus aliados enfrentam no Brasil. É como se ele estivesse usando o poderio econômico dos Estados Unidos para retaliar um Judiciário soberano. O recado é claro e assustador: minha vontade se sobrepõe à lei de vocês.

E essa postura não para por aí. As sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes e a outros magistrados brasileiros, assim como a juízes e promotores do Tribunal Penal Internacional, são um ataque ainda mais direto. Elas demonstram um desprezo total pela independência e pela autonomia dos sistemas de justiça. O que eu vejo é um líder que se considera acima de qualquer investigação, de qualquer tribunal, seja ele nacional ou global. A mensagem é: “Se você ousar me julgar, eu vou te punir.” Isso me faz questionar os próprios pilares da democracia: quem garante o Estado de Direito quando o poder Executivo se coloca como um juiz supremo e irrestrito?

Na minha opinião, a grande tragédia desse cenário é que ele revela um tipo de autoritarismo que dispensa tanques e golpes de Estado. Ele avança sutilmente, usando a força econômica e a pressão jurídica para moldar o mundo à sua imagem e semelhança. Vemos que para essa forma de poder, não basta governar dentro das regras de uma república constitucional. É preciso subjugar vozes dissidentes e sufocar decisões independentes. A lógica é simples e perigosa: ou você está comigo, ou está contra mim, e a retaliação será implacável. E o que me causa mais incômodo é perceber que essa mentalidade de “revanche” não se limita à política. Ela se espalha, se torna um modelo de comportamento, e corroi, pouco a pouco, a própria ideia de que podemos viver em um mundo onde a justiça e a soberania ainda importam.

Então, como o país referência pôde caminhar por trilhas de segregação e ataques à democracia? Porque nenhuma constituição nos salva sozinha. Ela precisa de instituições vigilantes, imprensa livre, burocracias que resistam a ordens injustas e uma cidadania capaz de reconhecer humanidade em quem chega pelo deserto, professa outra fé, fala com outro sotaque. Quando essas camadas erodem, por medo, cálculo eleitoral ou fadiga cívica, abre-se espaço para políticas que despersonalizam pessoas e para líderes que tratam adversários como inimigos.

Escrevo isso sem prazer, mas com esperança. A mesma engrenagem institucional que permitiu retrocessos também produziu correções: memorandos revogados, novas investigações de padrões policiais, decisões que reafirmam limites, eleições que renovam mandatos. Ainda assim, o aprendizado mais humano que tiro desse período é simples e antigo: direitos não são abstrações; são o calor de um cobertor numa cela fria, o abraço de uma mãe no posto de fronteira, a tranquilidade de que um voto contará. Quando esquecemos os corpos concretos por trás das palavras “liberdade” e “democracia”, elas viram slogans. E slogans, sozinhos, não protegem ninguém.