Viver no tempo presente é carregar uma angústia coletiva: a incapacidade de distinguir fatos de narrativas, realidade de espetáculo, poder de propaganda. Minha dor nasce desse vazio, dessa sensação de que a política deixou de ser um campo de projetos e passou a ser uma guerra de versões. De um lado, líderes que se erguem como mitos, no Brasil, nos Estados Unidos, na Venezuela, e que arrastam multidões pelo carisma ou pela promessa de salvação. De outro, uma massa fragmentada, cega de tanto olhar para o espelho da própria bolha, incapaz de reconhecer a materialidade dos problemas: fome, desigualdade, manipulação econômica. Este texto nasce dessa inquietação: compreender como se entrelaçam os jogos de poder em nossas Américas, e como nós, cidadãos comuns, nos tornamos reféns das narrativas que sustentam esses jogos.

No Brasil, afirmo com convicção, hoje temos mais justiça social do que no governo anterior. Retomamos políticas de combate à fome, voltamos a priorizar a proteção social e devolvemos à população mais pobre um mínimo de dignidade material. Ainda assim, parte significativa da sociedade insiste em negar esses avanços, presa à crença de que Bolsonaro foi vítima de perseguições e injustiças. Por que isso acontece? Porque, mais do que a realidade, importa a narrativa. A morte de centenas de milhares de brasileiros na pandemia poderia ser suficiente para expor a negligência governamental, mas para quem vive dentro da bolha, esse dado vira detalhe, reconfigurado por justificativas e teorias de perseguição. A psicologia das massas explica: quando o mito se consolida, a racionalidade perde centralidade; o seguidor não defende mais fatos, e sim uma identidade projetada no líder.

Nos Estados Unidos, o problema vai muito além das mortes por COVID, pelo fracasso não reconhecido no primeiro mandato Trump. O país atravessa pressões inflacionárias persistentes e choques de abastecimento que, em momentos recentes, deixaram até prateleiras vazias em segmentos sensíveis e fragilidades estruturais que a alternância de governos não resolveu. A primeira administração Trump e o ciclo atual dobraram a aposta em tarifas generalizadas sob a bandeira “America First”. Tarifa não é apenas instrumento técnico: é narrativa de poder. Na prática, estudos indicam que tarifas elevadas encarecem importados, alimentam pressões de preços e desorganizam cadeias globais; em 2025, análises de centros como PIIE e VoxEU alertam para riscos de inflação e de realocação adversa de investimentos diante de um escalonamento tarifário amplo. O discurso da grandeza nacional mascara os efeitos cotidianos da política econômica. O mito Trump não sobrevive apesar dessas contradições, mas graças a elas: a retórica do inimigo externo e do “nós contra eles” funciona como anestesia para a dor real do consumidor, enquanto a política comercial é apresentada como prova de força, mesmo quando seus custos recaem sobre a própria sociedade, segundo ampla maioria de economistas consultados recentemente.

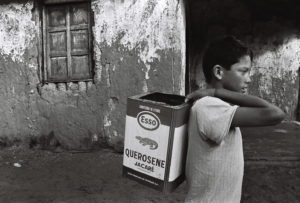

Na Venezuela, a crise humanitária é incontestável: fome, êxodo em massa e repressão política convivem com o fato básico de que o país detém as maiores reservas de petróleo do mundo, um dado que raramente aparece em primeiro plano no noticiário orientado pelo curto prazo. Desde 2020, a moldura americana para tratar Maduro foi a criminalização transnacional (“narcoterrorismo”), com acusações formais e recompensa por sua captura. Em agosto de 2025, Washington aumentou o valor oferecido por informações que levem à prisão de Maduro, mantendo o eixo “narcotráfico/segurança” como justificativa central. Em paralelo, a administração Trump voltou a deslocar meios navais e aéreos para o sul do Caribe, reeditando a lógica de “pressão máxima” sob o argumento de proteger os EUA de redes de drogas ligadas ao alto escalão venezuelano.

O tabuleiro tem três vetores que se reforçam:

1. Pressão econômica sobre a região (tarifas e sinalizações regulatórias).

Tarifas amplas e voláteis funcionam como sanção difusa. Ao encarecer importações e reordenar cadeias, os EUA exportam incerteza para parceiros e vizinhos. O Brasil, que vende e compra em cadeias integradas com EUA, Europa e Ásia, vira refém de ondas tarifárias e de “friend-shoring” que realocam investimentos conforme o humor político em Washington. A retórica de força comercial é, portanto, um instrumento de poder estrutural que atinge o crescimento e o custo de vida por vias indiretas, e isso repercute no debate interno brasileiro, pois contamina inflação de bens e expectativas empresariais.

2. Pressão militar e judicial sobre a Venezuela (segurança como narrativa de legitimidade).

A criminalização de Estado (“narco-regime”) cria base legal e moral para cercos diplomáticos, sanções e demonstrações navais. A escalada de 2025 retoma o script de 2020, deslocamento de ativos militares e elevação de recompensas como sinais de “vontade”, enquanto o petróleo permanece como variável silenciosa que torna a Venezuela um prêmio geopolítico. O custo político recai sobre vizinhos, fluxos migratórios, instabilidade de preços energéticos e polarização regional.

3. Trump como hub simbólico que integra os dois vetores.

A figura de Trump conecta tarifas (economia) e tropa (segurança) num mesmo arco narrativo: “proteger a América” de inimigos externos , sejam concorrentes comerciais, sejam “narco-regimes”. Esse enquadramento produz efeitos performativos na América do Sul: no Brasil, alimenta discursos anti-globalistas que relativizam políticas sociais e ambientais em nome de competitividade; na Venezuela, reforça a dialética amigo/inimigo que fortalece tanto o regime (pela retórica anti-imperialista) quanto a oposição (pela expectativa de salvacionismo externo). Resultado: a região inteira passa a debater símbolos (força, soberania, “cartel”) mais do que variáveis materiais (preço da energia, cadeias produtivas, fome).

Em termos de jogo de poder, o efeito agregado é claro, tarifas reconfiguram o campo econômico, deslocamentos militares e acusações criminais redesenham o campo estratégico, e a figura mitificada de Trump costura ambos no campo simbólico. Brasil e Venezuela tornam-se, assim, palcos onde a política doméstica americana é projetada, e onde nossas próprias polarizações encontram combustível vindo de fora. O verdadeiro desafio do nosso tempo não é apenas político ou econômico, é psicológico. Vivemos aprisionados em bolhas de confirmação, onde não buscamos a verdade, mas apenas aquilo que reforça nossa identidade. A rede social se tornou um espelho distorcido que devolve, multiplicado, o que já acreditamos. Não importa se a fome diminui ou aumenta, se mortes na COVID poderiam ter sido evitadas, se as maiores reservas de petróleo do mundo estão em disputa ou a dependência do mito populista. O que importa é a narrativa que confere pertencimento. A psicologia das massas nos ensina que não é a razão que move a coletividade, mas o afeto. E o afeto não se prende a dados, mas a símbolos: o mito, o inimigo, o salvador. É por isso que tantos insistem em negar evidências, preferindo agarrar-se à imagem que confirma quem são. O poder, então, deixa de ser apenas domínio sobre territórios e riquezas; passa a ser domínio sobre a imaginação coletiva. Quem controla a narrativa controla o real. E enquanto aceitarmos viver dentro dessas molduras, continuaremos iluminando o marionete, seja Bolsonaro, Trump ou Maduro, e ignorando os trilhões escondidos nos bastidores do palco. A verdadeira prisão não está nas instituições nem nos mercados. Está em nossa mente, capturada por símbolos que substituem fatos.